|

Morbus CrohnEnteritis regionalis Crohn, Ileitis terminalis etc. |

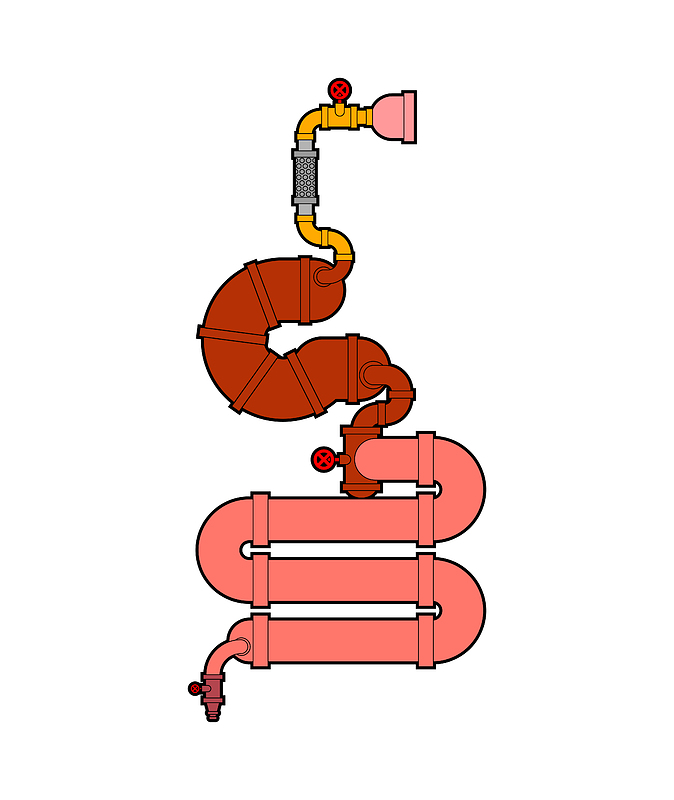

Morbus Crohn ist eine 1932 nach ihrem Erstbeschreiber benannte, chronisch- entzündliche Darmerkrankung, die vorwiegend im unterem Bereich des Dickdarms auftritt. Es kommt im Verlauf der Erkrankung zu Veränderungen der Darmwand, die entzündlich sind und zu Abszess- und Fistelbildungen.

Der Beginn der Erkrankung ist meist durch krampfartige (zeitweilig aussetzende) Schmerzen gekennzeichnet, die im rechten Unterbauch auftreten. Außerdem kommt es zu:

Morbus Crohn ist weltweit verbreitet. Allerdings ist die Bevölkerung der USA und Nordwesteuropas etwas häufiger von dieser Erkrankung betroffen. Pro 100.000 Einwohner sind allgemein ca. 30-55 Menschen erkrankt.

Wie auch bei manchen anderen Erkrankungen, von denen angenommen wird, dass sie psychosomatischen Ursprungs seien, ist Morbus Crohn in psychosomatischer Hinsicht oft untersucht worden, ohne zu einem wissenschaftlich einhelligen Urteil über die Krankheitsentstehung kommen zu können. Bräutigam et al. (1992) tendieren zu der Sichtweise, verschiedene Ursachen für entzündliche Darmerkrankungen anzunehmen, die physiologischer, allergischer, autoimmunologischer, genetischer und psychologischer Art sein können. Erkrankungen des Verdauungstraktes werden jedoch allgemein oft mit Überforderung, stetem äußerem Druck, Stress, extremer Aufregung und Angst als auslösendem und aufrechterhaltendem Moment in Zusammenhang gebracht. Lebenssituationen werden beispielsweise als "nicht verdaut" beschrieben. Immerhin kann man es als gesicherte Tatsache ansehen, dass der Darm ein Organ ist, welches auf Emotionen oft empfindlich reagiert. Bei seelischer Anspannung wird es plötzlich wesentlich besser durchblutet, wobei auch unwillkürliche Muskelbewegungen (Motilität) und die Schleimproduktion und –absonderung (Sekretion) ansteigen. Dies führt zu einem austreibendem Effekt, im Extrem zum Durchfall.

Schon früh wurde bei Morbus Crohn die Frage nach Persönlichkeitsmerkmalen gestellt, die auf eine Disposition für die Erkrankung hinweisen. Obwohl Internisten unter ihren Morbus-Crohn-Patienten meist keine Personen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen und psychopathologischen Strukturmerkmalen ausmachen und eine für alle Patienten spezifische Persönlichkeits- oder Konfliktstruktur nicht aufzufinden ist, gibt es doch einige gemeinsame Auffälligkeiten. Zum Beispiel wurde beobachtet, dass viele dieser Patienten nur schwer in der Lage sind, sich durchzusetzen und zu entfalten. In Belastungssituationen zeigen sie eher ein vermeidendes Verhalten, welches oftmals als "Pseudoautonomie" beschrieben wird. Hierdurch wird versucht, dem Konfliktbereich auszuweichen. Oft lässt sich auch eine Entspannungs- und Genussblockade feststellen, die sich in nervöser Ungeduld, Überempfindlichkeit und leichter Erregbarkeit äußern kann. Hinzu kommt, dass im kognitiven Bereich häufig zwanghaftes und stark kontrollierendes Verhalten an den Tag gelegt wird. Es wurde beobachtet, dass bei vielen Morbus-Crohn-Patienten ein innerer Konflikt entstanden war, zum einen durch die Aufrechterhaltung weniger, aber enger Beziehungen (mit einem starken Wunsch nach Geborgenheit und Nähe) und zum anderen einem gleichzeitigen großen Wunsch nach Unabhängigkeit und Angst vor zu viel Nähe, wobei die sozialen Erwartungen hier viel Raum einnehmen. In diesem Sinne wurden die häufigen Durchfälle auch als Versuch symbolischer (!) Art angesehen, sich von etwas zu trennen, was bedrohlich erscheint und Angst macht. Gleichzeitig wurden anklammernde und regressive Bindungstendenzen festgestellt.

Hier wird von einem 24jährigen Studenten berichtet, dessen Morbus-Crohn-Erkrankung im Zusammenhang mit einer wichtigen Prüfung auftrat. Er hatte starke Schmerzen, Fieber, Durchfall und einen Gewichtsverlust von etwa 10 kg. Zunächst konsultierte er keinen Arzt, da er die Symptome seiner Prüfungsangst zuschrieb. Nachdem er aufgrund erneuten Auftretens der schmerzhaften Symptome sogar einen Urlaub abbrechen musste, woran sich ein vierwöchiger Krankenhausaufenthalt anschloss, wurde er über sein Krankheitsbild informiert. Als die Krankheit daraufhin noch zweimal (noch einmal in Verbindung mit einer Prüfung und einmal ohne ersichtlichen Grund) auftrat, begab er sich in psychotherapeutische Behandlung. In deren Verlauf stellte sich heraus, dass er sehr unter der Scheidung der Eltern gelitten hatte, die stattfand, als er 12 Jahre alt war. Andererseits war er über die Trennung auch froh gewesen, da es zu Hause ohne den "Vater viel ruhiger wurde". Hinzu kam, dass er ein ausgesprochen schlechtes Verhältnis zu seiner Schwester unterhielt, was sich bis zum Zeitpunkt der Therapie nicht geändert hatte. Er wusste nicht, wie er "das alles verarbeiten" und hinter sich lassen sollte, sah sein Leben "grau in grau". Ziel der Therapie wurde es, dem Patienten zu vermitteln, eine positive Einstellung zu seinen Zukunftsperspektiven zu gewinnen und dass alles "seine Zeit" braucht. Seine Probleme bezüglich der Prüfungsangst, dem Verhältnis zu seiner Schwester und der Ablösung von der Familie wurden durchgearbeitet, was ihm dazu verhalf, sie zu relativieren und in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Dipl.-Psych. Volker Drewes

Kollwitzstr. 41

10405 Berlin

Navigation

Über www.beratung-therapie.de